Un tempo logico scandisce gli effetti dell’opera d’arte, il momento di concludere precede il tempo per comprendere. Un analizzante tesse l’analisi e a posteriori si accorge della natura dell’imbroglio della propria commedia. L’artista crea e solo retroattivamente va a ripescare l’antecedente, la conclusione che ha causato l’opera, offrendo il movimento ammaliante anche a chi ne fruisce. Il paziente è un artista che conclude prima di sapere perché. Egli, a ragione, deve credere che sia lo psicoanalista a saperlo, ma è quello che lo sa per ultimo.

“l’unico vantaggio che uno psicoanalista ha il diritto di trarre dalla propria posizione, sempre che gli venga riconosciuta come tale, è quello di ricordarsi con Freud che l’artista, nella sua materia, lo precede sempre, e che pertanto non deve fare lo psicologo laddove l’artista gli apre la strada.” (J. Lacan, Omaggio a Marguerite Duras, del rapimento di Lol V. Stain, in “Altri Scritti”, Einaudi, Torino, 2013, p. 193).

Buñuel, cineasta spagnolo orientato al surrealismo, artista dietro la macchina da presa, con maestria anticipa i sillogismi psicoanalitici, rappresentando le dimensioni più autentiche dell’esistenza umana. Niente razionicinio didascalico né artifici qualunquistici, ma sequenze di apparenti illogicità che illustrano il principio di non-contraddizione che non caratterizza l’inconscio.

Tra desideri, pulsioni e godimento dei personaggi, Buñuel mette in scena, altresì, il teatrino della società borghese e del mondo clericale, denunciandone l’ipocrisia e l’inconsistenza.

Quell’oscuro oggetto del desiderio è l’ultimo film del regista e quello che magistralmente rappresenta il concetto cardine di tutto l’insegnamento lacaniano: l’oggetto a.

Mathieu, cinquantenne francese, a bordo di un vagone verso Parigi sta cercando di allontanarsi dalla sua amata, Conchita, una giovane ragazza di diciotto anni.

La pellicola si svolge a partire dal racconto della storia d’amore che il protagonista narra ai suoi casuali compagni di viaggio.

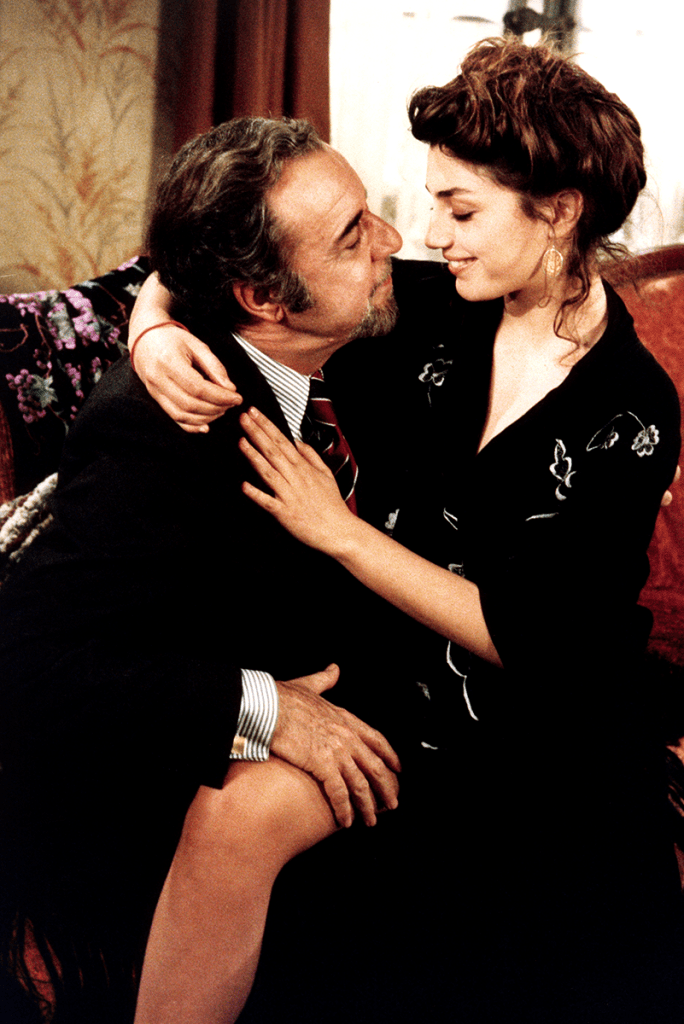

C’è un lungo flashback, Mathieu è perdutamente innamorato della femme fatale, alla quale rivolge il suo più dolce interesse romantico e sessuale. Conchita, però, ha una strana particolarità: non è una. È doppia. Buñuel fa interpretare il ruolo di lei a due diverse attrici, alternando senza criterio scene con l’una e con l’altra.

Sono due donne volutamente molto diverse, nel corpo e nei modi, ma entrambe accomunate da una preponderante connotazione: l’essere inafferrabili e sfuggenti alla presa dell’amore di lui.

Mathieu insegue Conchita e la desidera senza sosta, cerca di accontentarla in tutto e per tutto, sperando di potersi unire a lei, ma miseramente e puntualmente constata di non riuscire mai a raggiungerla fino in fondo. Artificiosamente lei lo abbindola e lo seduce, per poi lasciarlo cadere ad un passo dall’unione.

La doppiezza di Conchita, unitamente all’amore indifferenziato di Mathieu, indicano la vera natura dell’oggetto del desiderio. Ciò che spinge a desiderare non è riducibile alla particolarità di un unico corpo, alla specificità di un essere umano in quanto quello e non un altro, ma è un oggetto trasversale, un quid sconosciuto, ma ricercato ovunque, indipendentemente dal corpo che lo incarna.

È l’oggetto a lacaniano, precisamente inteso come ciò che non è riducibile alla rappresentazione, non localizzabile, un oggetto causa del desiderio, del quale non si conosce nulla se non i penosi effetti.

Infatti, non essendo individuabile, non essendo soggetto a simbolizzazione, quest’oggetto non è mai afferrato, mai raggiunto. Travestito nella dinamica fantasmatica, prende le sembianze di questo o quello, di colei o colui, ma lascia in ultima analisi il soggetto in preda allo sconforto e all’angoscia di fronte alla constatazione che né questo né quello, né colei né colui possono concretamente restituire al cercatore errante quell’oggetto che lo anima nel desiderio.

È la stessa frustrazione del protagonista, sempre più stringente lungo il dispiegarsi del film, che Conchita gli procura con il suo ritrarsi, con la sua volubilità, con i suoi capricci. Detto meglio, con Lacan, Mathieu comodamente attribuisce la causa della sua frustrazione all’altro, la ragazza che ingiustificatamente non si concede, per non dover ammettere che il motivo del proprio dolore non risiede in una responsabilità altrui, bensì nel misconoscimento soggettivo della propria mancanza otturata dall’oggetto a, che non è nell’altro ma è di se stessi.

Tragicamente si tratta di ciò che affligge ogni essere umano e che porta i soggetti alle derive della ripetizione, intrecciata, annodata a quella dell’altro.

Così, nonostante i tentativi coscienziosi di separarsi da un amore insoddisfatto e foriero di rabbia, angoscia e sofferenza, i due si ritrovano comunque insieme alla fine del film, rimettendo ancora in scena ognuno il proprio fantasma tramite l’altro, alla ricerca dell’introvabile. Ma l’esasperazione della ripetizione, portata al limite, presenta ad un certo punto il prezzo da pagare: la distruzione.

Questa finale dimensione distruttiva è in verità lo sfondo di tutto il film, presagio metaforizzato dagli scenari delle esplosioni terroristiche che al termine giungono inevitabilmente a coinvolgere anche i protagonisti.