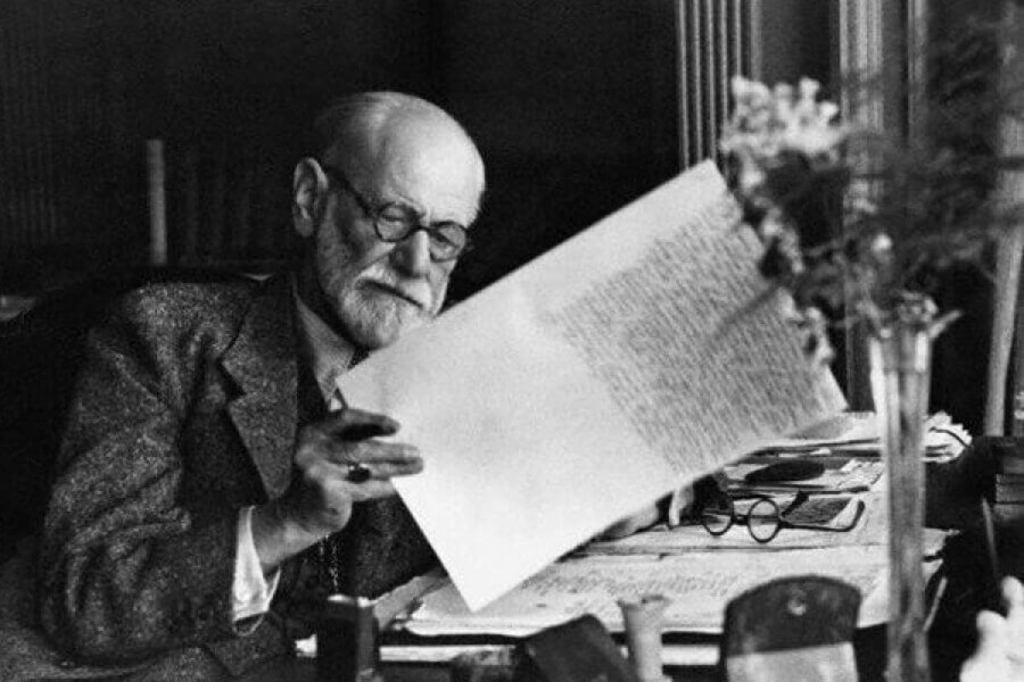

La psicoanalisi resta valida ed efficace, nonostante i tanti necrologi che si leggono ogni tanto su libri e giornali. La psicoanalisi resta valida nel suo lanciare sprazzi di luce su ciò che ci abita e che non conosciamo, e che Freud chiama inconscio, e resta efficace come esperienza clinica a condizione che la si usi secondo il verso che l’inconscio esige, e non di traverso. Oggigiorno, infatti, più attenti forse dei primi allievi di Freud, abbiamo appreso che l’entrata nell’esperienza psicoanalitica non si dà sic et simpliciter: non basta che una persona sofferente, tormentata da sintomi nel corpo e nella mente, si rivolga a uno psicoanalista che lo invita a stendersi sul lettino perché ci sia psicoanalisi. Non basta neppure che questa persona si sia già data da sola un’interpretazione del sintomo di cui soffre. E non è neppure sufficiente che questa persona sviluppi fiducia nei confronti di colui che ha scelto come suo psicoanalista, non basta che si senta in buone mani e ascoltato. Tutto ciò è preliminare affinché ci sia psi-coanalisi. Ma perché ci sia psicoanalisi occorre, per dirla con una battuta, che l’inconscio batta un colpo, ossia che non si accontenti di manifestarsi con un sintomo che fa soffrire, ma che, indirizzandosi a quell’altro che il paziente ha scelto come interlocutore, ossia a colui che ha eletto come suo analista, il sintomo si riveli anche capace di incastrarsi come un pezzo tra tanti altri di quello strano puzzle che a poco a poco si disvela essere la trama su cui vive e vegeta, soffre e gode, un essere umano.

A questo punto un’analisi può iniziare, l’inconscio del soggetto si mette allora a fare il suo lavoro non solo producendo sintomi che fanno soffrire, ma sogni e lapsus e atti mancati e riusciti e altre cose ancora che fanno sognare o che comunque dischiudono una dimensione nuova: quella che mostra la lente con cui il soggetto vede la sua vita e il mondo, lente che lo condiziona perché se è verde vedrà verde, e se è rossa vedrà rosso e se è nera vedrà nero. Lente che, da Freud in poi, chiamiamo fantasma.

Il soggetto dell’inconscio quindi in analisi deve lavorare, mettere in chiaro il fantasma, svelarsi, uscire allo scoperto. Proprio perché è questo soggetto a lavorare, Lacan lo chiamerà psicoanalizzante, come uno che studia si chiama studente e uno che insegna si chiama insegnante.

E lo psicoanalista che fa? Innanzitutto deve farsi adottare dall’analizzante, ossia diventare anche lui un elemento del puzzle. E questo gli riuscirà tanto più che ha accettato di formarsi come analista. Comunque, nella relazione con il suo analizzante, lo psicoanalista è l’altro polo di una partita a scacchi in cui dovrà evitare le trappole che l’inconscio gli tende – e non solo l’inconscio del soggetto analizzante, ma soprattutto il proprio, motivo per cui si era, a suo tempo, sottoposto a un’analisi. Se l’analista riesce nell’incontro con quello che possiamo chiamare l’apparato inconscio del paziente, riuscirà a strappare le ragioni, quelle ragioni che sono il segreto della ripetizione delle manifestazioni sintomatiche, le quali hanno tutte un nucleo di godimento privato, singolare, tipico del soggetto, nucleo che, da disgrazia, si rivela essere lo stigma del soggetto analizzante e a volte la sua stessa fortuna. Un’analisi finisce quando l’analizzante giunge a riconoscere che il teatro in cui si svolge la sua vita non è un campo di battaglia tragico, ma un teatrino da opera buffa che, al limite, riuscirà a cogliere con un Witz, un motto di spirito.

Antonio Di Ciaccia, Otto variazioni sul titolo, in “Quando la Psicoanalisi scende dal lettino”, a cura di Massimo Termini, Borla, Città di Castello 2010.